料理とドリンクの相性を最大限に引き出す鍵は、「科学」と「デザイン」にあります。

味覚・嗅覚・心理を科学的に理解し、それをもとに“感動を設計する”ことがプロフェッショナルの仕事です。

本記事では、料理人・ソムリエ・バーテンダーなど専門家のために、ペアリングを科学的に分析し、味覚構造と感性を融合させる方法を体系的に解説します。

最後に応用として、ウイスキーを例にした構造的ペアリングも記載しましたので、参考にしていただけたら幸いです。

ペアリング理論の基礎:科学とデザインの融合

料理とドリンクのペアリングを科学的に考えるとき、重要なのは「味覚の仕組み」と「感情設計」の両立です。

サイエンスの観点では、人間が「おいしい」と感じる要素をデータ的に理解すること。

味覚・嗅覚・触感といった五感の働きを構造的に捉えることが出発点となります。

一方で、デザインの観点では、「どのように感じさせたいか」を設計することが重要です。

科学的根拠に基づきながらも、感情を動かす体験を作ること。

それが“ペアリングデザイン”の本質です。

味覚のサイエンス:料理の五基本味とドリンクの相互作用

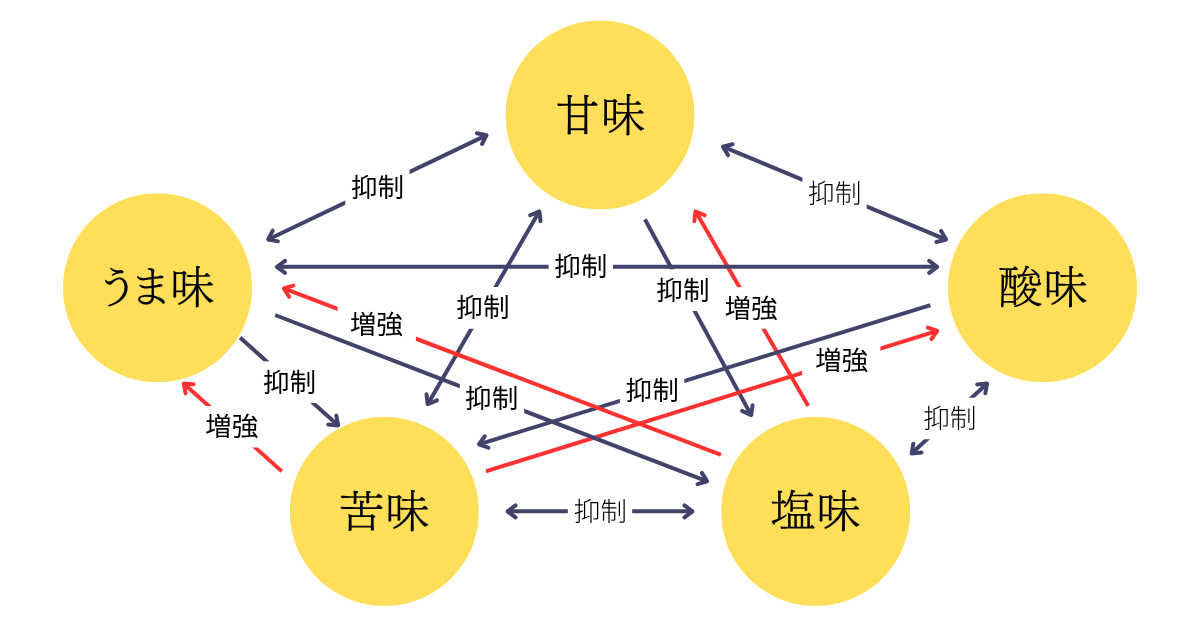

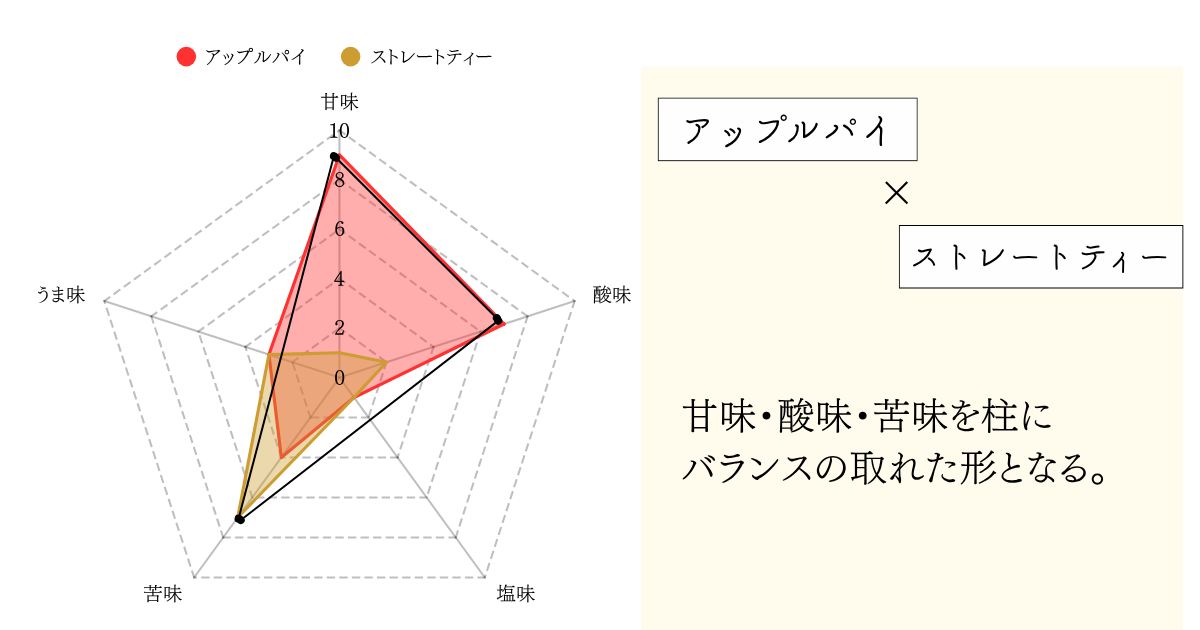

ペアリングの設計では、料理の五基本味(甘味・塩味・酸味・苦味・うま味)の構造を理解することが不可欠です。

これらの味覚要素は、ドリンクの香りやテクスチャーとどのように相互作用するかを見極めることで、理論的なペアリングが成立します。

ドリンクを選ぶ際は、料理の味覚バランスを中心に設計すること。

味の主軸をどこに置くかで、理想的な相性が導かれます。

【例えば……】

五基本味以外にも「辛味」や「渋味」がありますが、これらはどちらかというと味覚というより触覚だといわれています。

「辛味」はカプサイシンなどの辛み成分が舌や口の中を刺激することで感じる「味」です。

対して「渋味」はタンニンなどの成分が唾液と反応することで感じる「味」だといわれています。

これらの味をうまく扱うことで、より料理やペアリングに深みを与えることができるでしょう。

味覚と嗅覚の相互関係

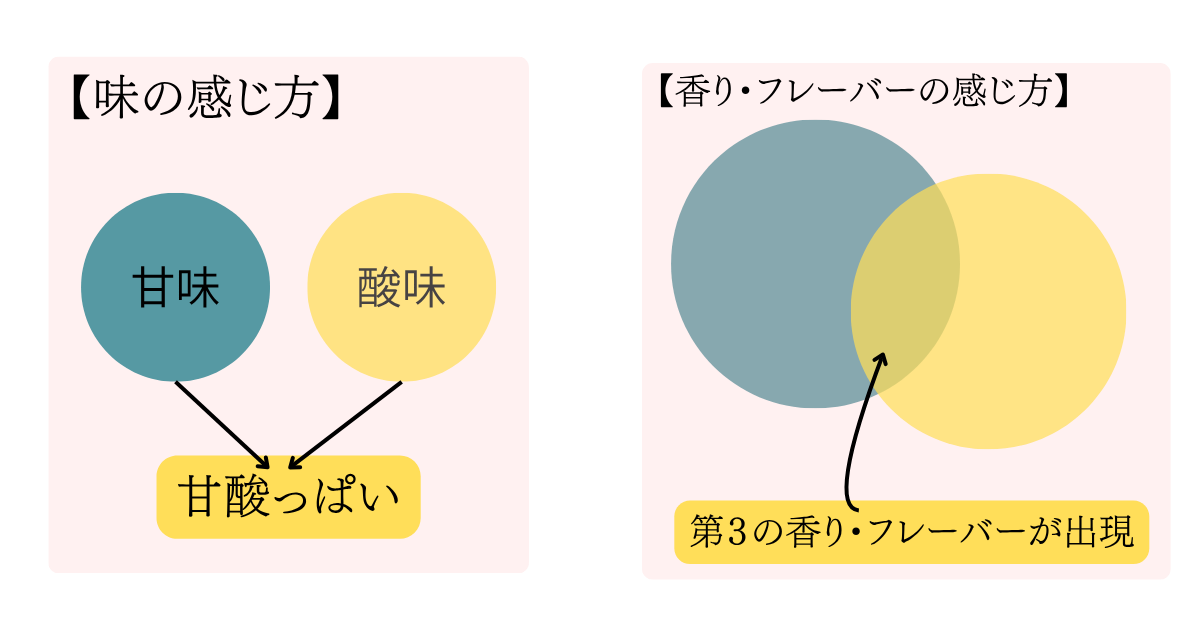

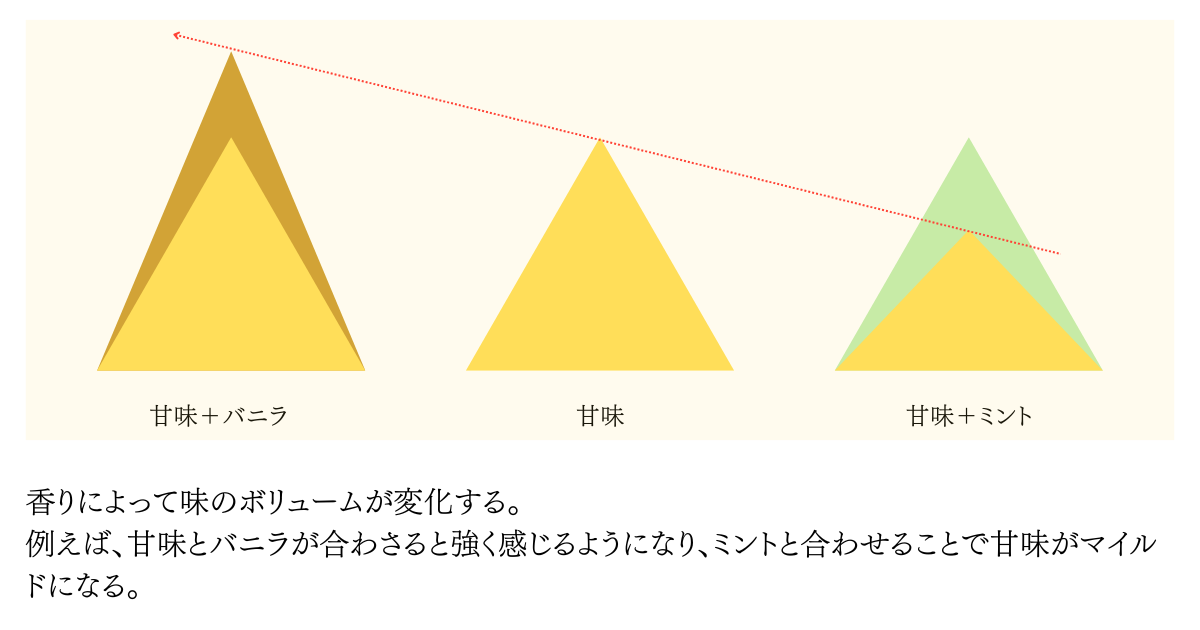

料理における五基本味(甘味・塩味・酸味・苦味・うま味)はそれぞれに相関関係がありますが、それだけでは平面的なペアリングでしかありません。

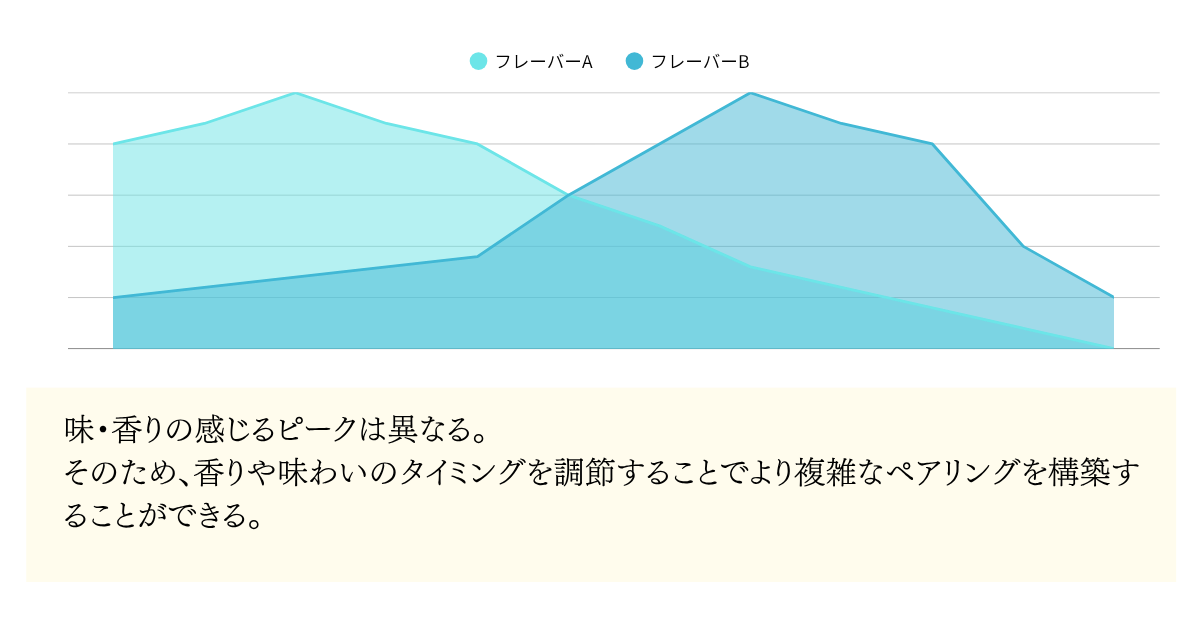

味と香りは単独ではなく、質・強度・時間の3要素でも相互に作用します。

| 質 | どのような味なのか(五基本味のバランス) 基本味以外の感覚(辛い・さわやかなど) 香り・フレーバー |

|---|---|

| 強度 | 味の強さ・ボリュームがどのくらいか |

| 時間 | 感じる味のピークはどこか |

質は、味・香り・風味としてどのように感じるかということです。

音楽に例えるとわかりやすいかもしれません。

ロック、ジャズ、ポップス、クラシックなどどのようなジャンルの音楽なのか。

どのような印象の音楽なのか。

五基本味の関係や質・強度・時間を組み込み理解ことでより、ドリンクと料理の味わいを設計的に調和させることが可能になります。

🔬味覚の相互作用とバランス設計

たとえば:

- 甘味 × 酸味 … 酸味を穏やかにし、全体をまろやかにまとめる。

- 酸味 × 苦味 … 苦味を抑える働きがあり、バランスを整える。

- 苦味 × 甘味 … 甘さを引き締め、コクを生む。

- 塩味 × 甘味 … 甘味をより際立たせる効果。

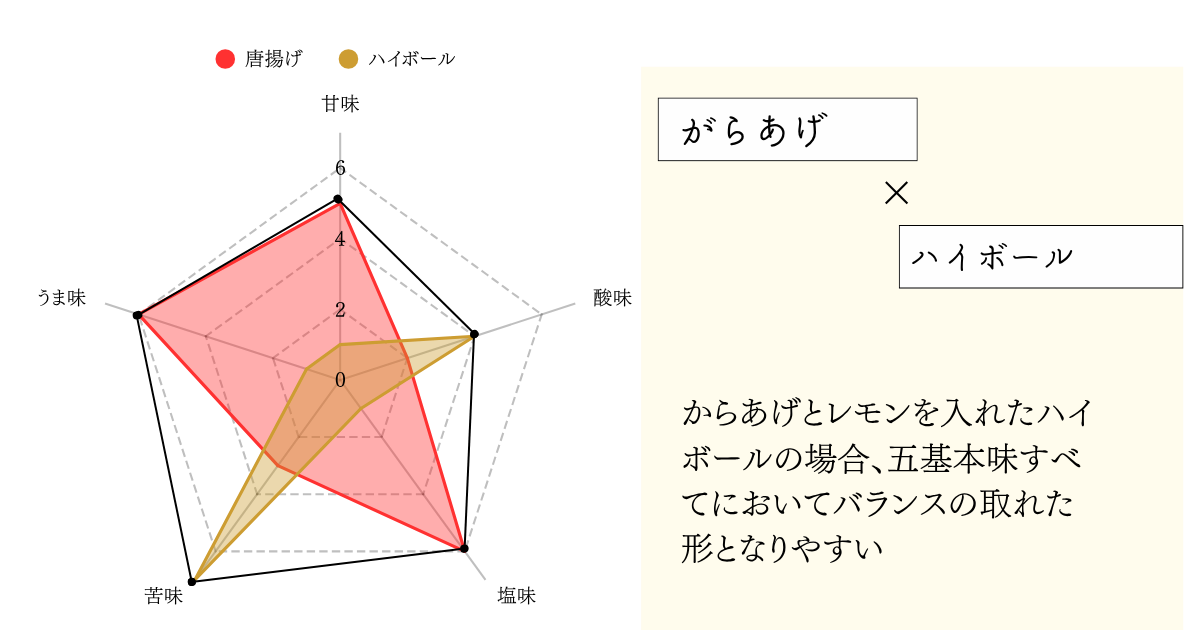

このように、味同士の化学的・感覚的な相互作用を理解すると、「どの味を立たせ、どれを支えるか」という構造設計ができます。

ドリンクと料理のペアリングにおいても、これらの関係性を意識することで、より立体的な味の体験が生まれやすいです。

つまり、フードペアリングは“掛け算”の関係であり、単なる足し算ではありません。

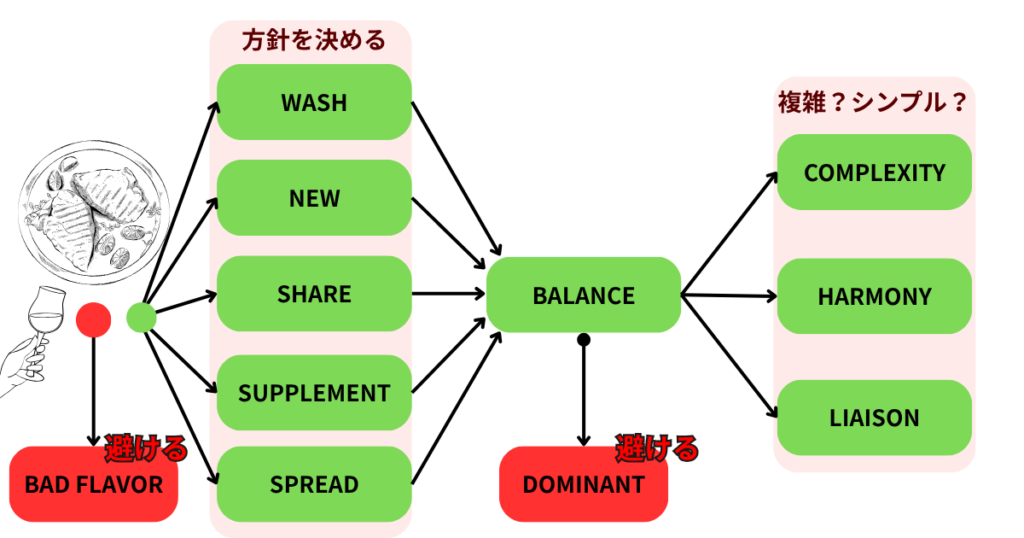

ペアリングデザインの7原則:相性を構築する理論

料理とドリンクの相性を整理すると、8つのパターンに分類できます。

| SHARE (シェア) | 共鳴する | 同じ香りや味の質を持つものを合わせる方法。 例:燻製料理とスモーキーウイスキー 香り成分分析に基づく新しいアプローチでも注目。 |

|---|---|---|

| SUPPLEMENT (サプリメント) | 補う | 料理の要素をドリンクで補う考え方。 例:エビとマンゴーの料理にマンゴー香の白ワイン 同じフレーバーを合わせて余韻を延長。 |

| NEW (ニュー) | 新しい風味を作る | 料理とドリンクの組合せによって新たな風味を生み出す。 嗅覚受容体の交差刺激による新感覚体験。 例:桃の料理に玉露を使ったカクテル |

| BALANCE (バランス) | 均衡をとる | 料理とドリンクのどちらも主張しすぎず、強度・持続時間が同程度の組み合わせ。 例:軽やかな料理×繊細な白ワイン |

| SPREAD (スプレッド) | 広げる | ドリンクが料理の味を口中に広げる効果。 例:クミン料理×シャルドネで香りが拡散。 |

| WASH (ウォッシュ) | 洗い流す | 油脂や余韻をリセットし、次の一口をクリアにする。 アルコールや炭酸の溶解効果で脂を除去。 例:からあげ×ハイボール |

| DOMINANT (ドミナント) | 支配する | 料理またはドリンクの強度が勝り、他を支配する関係。 バランス設計上は避けるべき場合もある。 |

| BAD FLAVOR (バッドフレーバー) | 不快な組合せ | 魚の脂質酸化と鉄分・亜硫酸を含むワインなど。 酸化臭や不快香を生むため注意が必要。 |

料理とドリンクの関係→「質」がそろっている。

ソムリエを中心に重視されているペアリングの例。

簡単に言えば、香りや味に同じ要素があれば合うという理論です。

最近では、香り成分の分析計測機械やAIを使って新たなペアリングの組み合わせ案が提案されていることがあります。

| COMPLEXITY (コンプレクシティ) | 複雑さ | 複数の風味が短時間に変化することで“おいしさ”が増す。 構造的な多層感を意識。 |

|---|---|---|

| HARMONY (ハーモニー) | 調和 | 複雑であっても全体に一体感があり、まとまりを感じる状態。 共通テーマを意識する。 |

| LIAISON (リエゾン) | つなぐ | SHAREに近いが、複雑な料理要素をつなぐ役割。 コース全体の流れを調整する中間的ドリンク。 |

この分類を共通言語として用いることで、料理人とソムリエ、バーテンダーの間で“意図の共有”が可能になります。

「この料理はSHAREだが、次の皿ではNEWを意識しよう」といった設計的思考が、ペアリング全体の完成度を高めます。

ノンアルコールペアリングの発展

近年では、アルコールを控える顧客層の増加により、お茶・モクテルなどを用いたノンアルコールペアリングも確立されつつあります。

これにより、料理人やソムリエが創造性を発揮する新しい表現の場が生まれました。

特にアルコールがない分、ノンアルコールペアリングはドリンクのボディ・強度のバランスが難しくなる傾向があります。

- お茶のタンニンでボディを生み出す

- 甘味で厚みを出す

- 様々なフレーバーを組み合わせて、複雑にすることでボディを生み出す

技法はさまざまですが、味覚構造を理解した上でのノンアル設計は、アルコールペアリングと同等に奥深いものです。

安井

安井ノンアルカクテルも奥が深くて面白いよね!

ペアリング心理学:新奇性と親近性の設計

人間の味覚体験には、「安心感」と「刺激性」が同時に求められます。

理想的なペアリングは、この2つの均衡がとれた状態です。

すなわち、「どこか新しいけれど、どこか懐かしい」という感覚。

| 親近性 | 共通する香り・風味 連想しやすい食文化・体験 |

|---|---|

| 新奇性 | 温度差 香りの方向性 独創的な組み合わせ |

たとえば、ミネラル感を共有する魚料理×白ワインは親近性の高い組み合わせ。

一方で、柑橘香のドリンクを合わせると新鮮な驚きが加わります。

応用編:ウイスキーで実践するペアリング理論

ここまでの理論をウイスキーで応用してみましょう。

ウイスキーは甘味・苦味・酸味・塩味・うま味などの五基本味のバランスの把握が難しいドリンクです。

ところが、樽熟成やピート香など香り・フレーバーが多彩で、科学的ペアリングの格好の題材になります。

- シェリー樽熟成:甘味と酸味の複合香。デザートや果実ソース料理と共鳴。

- ピート香モルト:煙香が脂肪分を引き締め、肉料理の余韻を整える。

- バーボン樽由来:ヴァニラ香がロースト香と調和し、香ばしい印象を拡張。

ウイスキーを活用すれば、味覚構造の“理論と感覚の接点”を体験的に理解できるかもしれません。

料理人がペアリングを“デザイン”するとは

料理人がペアリングを設計する際は、味と香りの「成分」→「構造」→「感覚」の流れを理解し、そこから逆算します。

科学的分析によって味覚の構造を把握し、「どう感じさせたいか」を意図的に設計するのです。

ウイスキーを単なる酒として扱うのではなく、体験の主軸として「ストーリーと感情」を重ねることで、食体験は格段に深まります。

香りの立ち上がり、余韻の長さ、口中の温度変化。

これらをすべてデザインの要素として統合するのが、真のペアリング設計といえるでしょう。

まとめ

ウイスキーと料理のペアリングは、科学的理解と感性のデザインが融合する領域です。

味覚・嗅覚・心理のメカニズムを踏まえた上で、「なぜ美味しいのか」を説明できることが、プロフェッショナルの証といえます。

ウイスキーは、その多層的な香り構造ゆえに、科学的アプローチが最も効果的に活きるお酒でもあります。

感覚と理論の両輪で設計する――それが、ペアリングの可能性を広げる秘訣なのかもしれません。

FAQ(よくある質問)

出典:専門料理 2022 10月号 川崎寛也氏によるコラム記事より

コメント